航天智能机器人亮相2018世界机器人大会

酷科技

看看新闻Knews记者 汤铭

2018-08-17 08:44:39

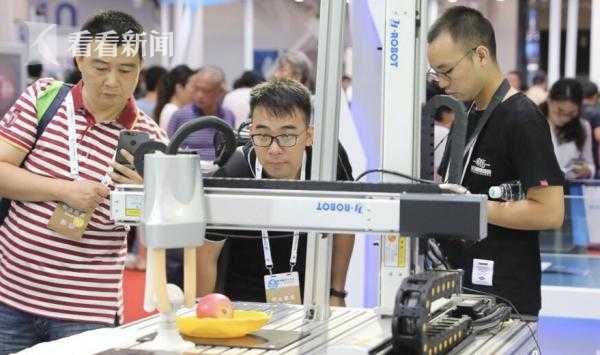

2018年世界机器人大会正在北京亦庄举行,看看新闻Knews记者了解到,航天科技集团有限公司第一研究院(火箭院)推出了多款智能机器人,通过军民融合,让航天智能创新引领产业变革,催生出新的应用领域,展现了航天人的“脑洞”、雄厚的技术实力。这些航天智能机器人在世界机器人大会一经亮相,就吸引了现场观众的广泛关注。

随着我国大火箭、大飞机、大型船舶等大型高端装备的发展不断加快,部件的尺寸是否制造准确,姿态形状是否符合设计要求,都直接决定着这些大型设备安全和性能。在新一代运载火箭长征五号的研制过程中大型结构的精密测量一直是困扰科技人员的一个难题,一直以来此类产品的国内市场被进口设备垄断,火箭院科研人员通过自主研发,攻克多项核心关键技术,打破国外禁运垄断,研制了一款具有完全自主产权的智能设备“调频激光雷达扫描仪”,率先在长征五号火箭种得到了应用。

火箭院下属102所项目负责人石柯介绍,仅需一套测量设备配合软件,在占地几平米的空间内就可以实现大火箭、大飞机、大型船舶等大型设备的精密测量。在2米的范围上,测量精度可以达到20微米,在50米的范围上,测量精度可以达到0.3毫米。如果没法保证单个部件产品的质量,最终装配在一起了以后,它的外观外形、气动特性等就没法满足设计要求。同时该项技术还可以应用在地面资源环境专题制图、考古建模、地形勘察、道路规划、及城市建筑物三维地形建模等方面。

针对机械制造、快递物流作业、灾后应急救援及医疗康复等对个体作业能力要求比较高但无法使用自动化设备领域,科研人员利用航天机电伺服设计领域积累丰富经验研发的一款可增强人体机能的穿戴智能装备。

“工业外骨骼机器人”依托航天高比功率机电作动技术及能源管理技术,融入航天系统轻量化和模块化设计理念,突破人机多模态运动建模与仿真、人机协同控制、人机感知交互等核心技术。

火箭院下属18所项目负责人于志远介绍,该款产品自重25公斤,可协助操作者完成背负60公斤载荷保持4公里每小时的长距离、多地形行走作业;上肢搬抬型外骨骼自重12公斤,与下肢外骨骼协同助力,可协助操作者完成50公斤负荷搬抬托举作业;单关节外骨骼自重8公斤,可辅助操作者肌肉作用,缓解操作者肌肉疲劳。

2016年首飞的中国新一代运载火箭长征七号搭载飞向太空,开展了世界首次空间碎片主动清除演示实验。科技人员利用此项技术转化出了具有国内领先水平的机器人控制器,衍生出了智能协作型机器人、工程教育机器人等多款具有国内领先水平的“神技”机器人。

机器人控制系统作为机器人的“大脑”,它可以保证机器人动作的合理性与协调性,能够根据人机交互信息,实现规定动作,还能根据外界环境情况进行碰撞保护检测。

据火箭院下属18所项目负责人杨涛介绍,该款智能协作型机器人控制器,采用了基于实时以太网的分布式控制结构,利用软件模块化的设计理念,能够保证机器人在工作过程中的安全性与可靠性。在功能上,实现了协作机器人应该具备的操作简单、编程简易、拖动示教、碰撞安全检测等功能,并且对用户开放了更多的应用程序接口。该控制器对于用户而言,能够在更短的时间内学会机器人的操作与控制。针对移动机器人领域,目前的移动机器人平台的负载重量比较小,不具备人工智能相关功能,科研人员利用自主研发的机器人控制器,采用高质量、低成本、模块化的设计理念,设计了一款可实现“智能导航+目标识别+精准抓取+智能识别”的多位一体功能的智能协作型机器人,不仅适合完成小批量、多批次的生产任务,还可以应用在传统机器人不曾进入的传统行业与领域。

据了解,航天科技集团有限公司第一研究院通过60余年不断的自主创新,取得了载人航天工程、探月工程、新一代运载火箭首飞成功等国家重大科技项目为代表的巨大科技成就,近年来,火箭院致力于将航天与智能产业相结合,升级传统产业生产模式,并通过军民融合,让航天智能创新引领产业变革,催生出新的应用领域,创造出开放、共赢的军民合作空间,迎接智能产业蓬勃发展的新时代。

(看看新闻Knews记者:汤铭 实习编辑:姬桂敏)

版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载

暂无列表