说到敦刻尔克,有些事情可能是你不知道的 之二:消失的比利时人

点兵

看看新闻Knews记者 李苏宁

2017-09-07 14:00:14

热映电影《敦刻尔克》背景手记之二

关于“叫停装甲部队”的补充:

虽然当时和现在的很多人(包括德国的将军们)把希特勒“停止前进”的命令认作是一大败笔,但是在希特勒叫停前的数天时间里,德军装甲部队的表现实际上并不出彩。古德里安的部队在5月20日就到了海边,但是这些装甲部队都停下来等候命令,没人想到继续往东扫荡,去占领那些对盟军撤退来说至关重要的港口。

另一个事实是,古德里安在22日就下达过攻占敦刻尔克的命令,虽然英军在阿拉斯的反击让德国人调走了原定攻击敦刻尔克的第10装甲师,但古德里安还是安排了第1装甲师对该城发动攻击,然而这次攻击最终毫无结果,被英国人挡住了。也就是说,在联军加强敦刻尔克的防御之前,德军的攻击已经无效,之所以第1装甲师在英国人并不太强的防御面前束手无策,关键还是德军装甲师缺乏步兵部队的配合。在水网纵横的地区,缺乏步兵支援的坦克部队是很难发挥作用的,这也正好印证了古德里安说的那句话:“在沼泽地带用坦克进攻是毫无意义的……在这种地带用步兵部队作战比坦克合适的多”。

被忽略的比利时人

比利时军队撤退时炸毁运河上的桥梁,以延缓德军的攻势

在介绍敦刻尔克大撤退的时候,大部分文章都把英国人作为主角,法国人作为配角,其他人就没有了。甚至在很多介绍文章里,提到敦刻尔克的时候,把被包围的军队直接简称为英法联军。但事实上,在5月20日,联军被包围在敦刻尔克及周边地区时,总共包括了三个国家的军队,除了英法军之外,还有比利时王国陆军剩下的部队,大约3万多人。说到这里要插一句,有的资料里面说敦刻尔克大撤退撤出的338226人中有3万多比利时军队,这纯属误传,其实撤退的部队中几乎没有比利时军队。为什么?往下看。

比利时军民在首都布鲁塞尔街构筑了街垒,以阻止德军坦克

比利时军队在法国战役之初的表现还算是合格的,虽然比利时人在埃本埃马尔要塞被德国伞兵打了个出其不意,但在其他战线上,比利时军队打得算是中规中矩,和英法军队相比也不处下风。因此,在被包围的时候,联军给比利时军队的任务是防守东侧的战线,具体来说是靠近海边的约30公里长的地段,比利时国王利奥波德三世亲自指挥这些军队。而问题就出在亲自指挥的利奥波德三世身上。

利奥波德三世

与第一次世界大战时坚持到底的父亲阿尔伯特一世不同,比利时国王利奥波德三世是一个意志软弱且沉迷于争权夺利的人。事实上,由于以首相皮埃洛特为代表的比利时政府比较强势,利奥波德三世跟首相的关系并不融洽,国王一直念念不忘的是如何削减政府的权力,扩大自己的权力。而自从德国装甲部队完成在阿登森林的突破之后,利奥波德三世就如遭雷击,一直对战争前景非常悲观,并萌发了单独向德国投降的念头。但比利时政府却坚持和英法联军一起战斗到底,在向敦刻尔克撤退的途中,与军队和国王一起行动的政府主要成员对国王的念头进行了抵制。作为一个君主立宪国家,利奥波德三世不得不对政府妥协,这也使得比利时军能够一直与联军保持统一步调。

撤退途中的比利时炮兵

5月24日,比利时政府经过讨论决定迁往法国,但国王抱定联军已经彻底失败的看法,坚决不愿和他们一起走,并且在这一天的谈话中明确表示了单独投降的想法。一番争论之后,抱定与政府决裂决心的利奥波德三世和他的参谋部留了下来,政府则去了英国,国王认为这是他摆脱政府束缚的大好机会,哪怕投降希特勒也在所不惜。

被俘的比利时军人在等待被押送到俘虏营去

没有政府的掣肘,利奥波德三世以更快的速度向单独投降的方向滑过去。5月26日,他决定比军向北、而不是和联军约定的那样向西撤退。27日,比军受到德军第6集团军和从荷兰调来的第18集团军越来越大的压力。利奥波德三世不断向联军指挥官布朗夏尔、戈特和魏刚发出情况紧急的电报,井宣称比军将很快支持不住了。中午12时30分,比利时国王向戈特将军发出一份电报称:“我军士气极为不振……他担心这样一个时刻正在迅速临近……他希望你能认识到,他将被迫投降以防止全面崩溃。”当天下午5时,利奥波德三世派出他的副总参谋长代鲁索将军去和德国人谈投降的条件,晚上10时,代鲁索将军带回了德国人的答复:“元首要求无条件投降。”1小时后,这位国王与其将领经过简短磋商,接受了德军条件,并决定于第二天 (28日)凌晨 4时停火。

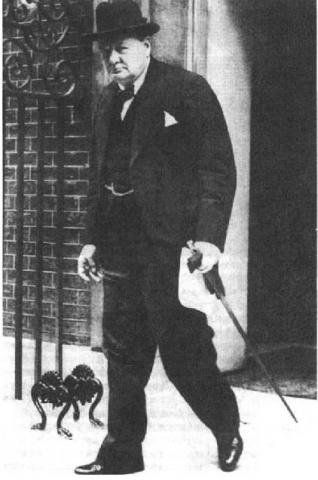

张伯伦下台后,临危受命就任首相的丘吉尔

比军投降让联军如遭当头一棒,他们事先并未得到通知,结果不得不面对防线左翼突然出现的缺口。法国总理雷诺在28日发表了一篇言辞激烈的广播,愤怒谴责利奥波德三世的投降;已抵达法国的比利时首相皮埃洛特也就国王的行动发表广播,声明利奥波德三世的决定是违反比利时宪法、也违背政府的一致意见的,他将不可能继续执政,比利时政府将继续战斗;英国首相丘吉尔在6月4日,也就是敦刻尔克大撤退完成后的当天在英国下议院提到利奥波德三世的投降时说:“(利奥波德三世)和他勇敢、能干的军队一起保卫着我们的左翼,让通向大海的道路保持畅通。但是突然之间,没有经过任何商议、没有任何提示、没有任何来自政府的建议,他(利奥波德三世)完全出于他自己的决定,向德军司令部派出了使者,率部投降,让我们的整个侧翼完全暴露。”

大批比利时难民涌向法国

民间对比利时国王投降的反应更为激烈。英国媒体指责利奥波德三世为“叛徒国王”或者“老鼠国王”,《每日镜报》刊登了一张利奥波德三世的照片,下面配的说明是“如今每个女人都鄙视的这张脸”。在巴黎的比利时难民纷纷写下“不肖子孙”的字条,放到阿尔伯特国王(利奥波德三世之父)的雕像下面。

在敦刻尔克崭露头角的蒙哥马利

比军投降让敦刻尔克外围的联军处境更加困难,他们在各个方向上且战且退。面对比军留下的缺口和蜂拥而至的德军,英军第2军在左翼奋力抵抗,戈特紧急调动英军第3、第4和第50师去填补比军留下的缺口,其中最左侧是第3师,该师师长就是后来大名鼎鼎的阿拉曼子爵——伯纳德·蒙哥马利。

年轻时的利奥波德三世也算是一表人才

战后,比利时人民对这位国王作了最好的裁定。二战结束后,利奥波德三世在瑞士避难了5年,其间无人请他回国复位。1950年3月12日比利时全民公决中,有57%的投票者同意他回国,当时执政的基督教社会党因此在议会里促成其恢复王位。但事实表明,在一个民主政体的国家里,国王需要的是全体人民的拥戴。当年7月20日,利奥波德三世回到布鲁塞尔,但他没有呆多久。8月1日,成千上万的比利时公民在布鲁塞尔举行游行示威,坚决要求废黜他,同时还进行了总罢工,比利时陷入瘫痪。眼看一场内战几乎就要开始,49岁的利奥波德三世不得不把王位让给他的儿子。

诺兰的影片里,法军好歹还打了个酱油,比利时军队似乎干脆消失了

和英法军队战斗到最后一刻相比,比利时国王和军队的表现实在不算光彩,但由于战后的政治需要,又不便过多批评,因此,比利时军队在敦刻尔克的历史被很多人有意无意地给忽略掉了。在诺兰的电影里,似乎也是如此,比利时人几乎完全看不到存在。

(待续)

(看看新闻Knews记者:李苏宁 编辑:傅群)

版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载

暂无列表