视频 | 水下·你未见的中国①:向海而生

看看纪录

《水下·你未见的中国》项目组

2019-09-30 22:30:38

海南省三沙市,作为中国最南端的地级行政区,这里的自然生态一直以来带给国人无限遐想。这一次,《水下•你未见的中国》导演组来到三沙市,通过镜头带领观众一起,挖掘这里的生态故事,体验渔民的生存之道。

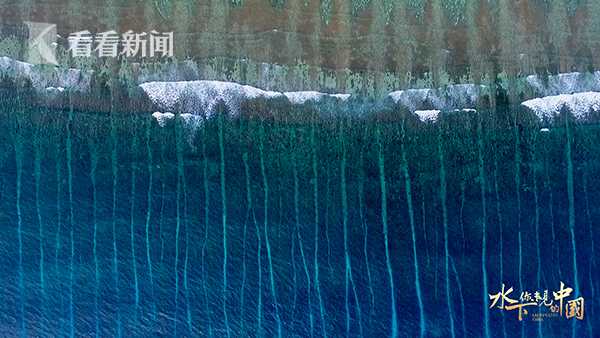

南海,中国面积最大,深度最深的海域。

水下常年保持着超过20米的能见度,阳光穿透水面,海中的浮游植物因此获得更多光合作用的机会。更多的溶解氧产生,更多的活力被激发。

适宜的环境造就了生命的繁荣。也因为这些生物,人类得以繁衍生息。据考证,自西汉开始,就有中国人在此捕鱼,两千年之后,人类依旧向海洋索取财富。

詹达丰,海南潭门镇人。20岁出头时,他便随家人来到西沙群岛捕鱼,迄今已有20年。詹达丰不爱笑,做起事来一板一眼,是当地捕鱼的一把好手。 “潜水去捕捉,不像其他人搞网钓,搞灯光,我们潭门镇很少有这样的作业方式。”詹达丰告诉导演组。

西沙赵述岛的渔民,多来自海南潭门镇。他们遵循亲自下水捕捞的作业方式,几百年来都未曾改变。为了获得更多的水下作业时间,捕取更多渔获,新的捕鱼方式也应运而生。

将空气压缩机和船体发动机相连,咸湿的空气被一根100米长的塑胶管传递到水下。有了这根气管的帮助,詹达丰在水下的作业时间可以长达3个小时,作业深度可以超过20米。当地人称之为“下氧”。

“下氧”一定要由两个人来完成。船上伙伴要随时观察空气压缩机,保证它能不停转动;同时,他还要不停调整船的位置,防止气管缠绕。若水下发生意外,他,要立刻下水救人。

20年的潜捕经验练就了詹达丰的淡定和娴熟,当发现猎物之后,他会小心地靠近,然后借助鱼叉进行致命一击。然而,这次潜捕,似乎没有想象中顺利。詹达丰的每一个动作,都要克服海水带来的阻力。压缩空气顺着气管野蛮地冲进他的肺部,他必须在最短的时间内适应这种吸气方式。

半小时后,他终于捕到了今天的第一条鱼,是一条红目鲢。紧接着,是一条海鳗。一个小时过后,詹达丰选择上岸。一般情况下,像这样下一次氧,能够捕得三四十斤渔获,换来400元左右的收入。而詹达丰今天捕到的鱼,只有寥寥数斤而已。

生命是一场斗争,一场和生存的斗争。对生活在南海西沙赵述岛的100多位渔民而言,这场斗争简单而残酷。捕鱼,是公认的最重要的经济收入。有的人靠捕鱼发家致富,有的人靠捕鱼勉强为生,还有的人因为捕鱼永远消失在了大海之中。

夜晚的南海,散发着神秘的气息。詹达丰决定,再下一次氧。詹达丰借助自己的手电辨别方向,他要迅速摸清这片海底的地形。黑暗之中,每一块礁石,都有可能将他的气管缠住甚至割破。而他的同伴,也要比白天更加谨慎。黑夜带来的不仅是恐惧感,还有冰凉的海水。 “一般鱼的生活习惯是和其他动物一样,都是白天捕食,晚上休息的,根据它的生活方式,我们反过来,这样就可以降低它的警惕性。”

看来,詹达丰选择在晚上再试一次,自然有他的道理。很快,身上的网袋就已经装满。这是一个好的开始。他调整呼吸,准备第二次下水。这一次,他向更深处游去。

在礁盘边缘的沙地上,詹达丰发现了一条刺豚鱼,这种鱼全身布满尖刺。刺豚鱼觉察到了危险,试图逃离。但是,詹达丰没有选择迅速穿刺。他用鱼叉拍打刺豚鱼。这种鱼,一旦受到惊吓,会吸入大量的海水,将身体鼓成圆球,用尖刺抵御外敌。身躯的突然变大,降低了它的灵活性。詹达丰不花一点力气,便捞上了这条鱼。新鲜,完整。刺豚鱼的外衣富含胶原蛋白,一条鲜活的刺豚鱼,在海南的饭店,可以卖到200元。

两个小时后,夜捕结束,这一次,詹达丰收获满满,他迫不及待地给导演组展示他的鱼获。大眼鲷、鹰嘴鱼、马面鱼、刺豚鱼、海鳗、海螺……这一夜,詹达丰的渔获足足有三十多斤。

夜晚的赵述岛码头,鱼贩子循着渔船归来的发动机声前来收鱼。昏暗灯光下,渔民的劳动立刻转换成货币。劳动带来收益,这是渔民最淳朴的生活状态,也是最简单的生存法则。

在中国,有600多万像詹达丰这样的渔民。正是通过他们的双手,备受追捧的野生海鲜,才能一步步从茫茫大海走上我们的餐桌。

海水之下,藏着渔民们代代相传的生活之道,还有他们对这片湛蓝最深沉的热爱。

(来源:《水下·你未见的中国》项目组)

暂无列表