【子午编辑室】低温也会有津贴 隐藏版的福利去哪了?

时讯

看看新闻Knews记者 李瑶 赵菲菲 郝苗苗

2016-11-29 00:59:38

今年的冬天冷得有些早,人们在风中疾走瑟瑟发抖时,那些长时间在寒冷环境中的环卫工人、快递员和建筑工人们,依然在寒风中坚守岗位。夏天,这些户外作业的岗位有高温费,冬天会有"低温费"吗?

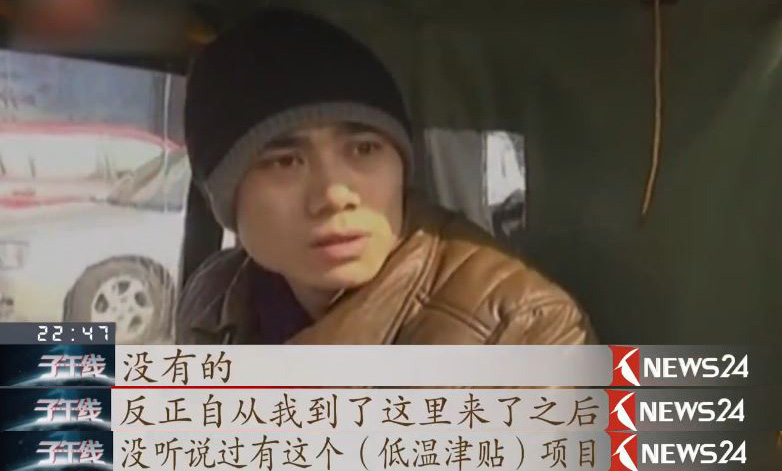

中国最北面的黑龙江省漠河县,每年冬季中近一个月的时间最高气温在零下30摄氏度以下,最冷时达到了零下40摄氏度,邮递员、建筑工人这样的行业平均一天要在户外工作4小时以上,但大多数人表示从未听说过低温津贴的说法。北京近期最低气温已在零下10摄氏度,从事环卫工作3年多的王师傅表示,单位冬天会发手套、帽子和棉服,但是他没听说过有低温津贴。南昌的媒体在街头采访快递员,对方也说,对“低温津贴”闻所未闻。

与多数人想像的不一样,低温津贴其实与地域无关,而是我国法律明文规定的适用于全国的一项对劳动者的兜底保障。2004年施行的《最低工资规定》就明确了,用人单位应支付给劳动者在低温等特殊工作环境条件下的津贴。什么是低温环境?1993年国家技术监督局批准实施《低温作业分级》有明确界定,生产劳动过程中工作地点平均气温等于或低于5摄氏度的时候,即为低温。

长期跟踪劳动者权益的新华社记者陈尚营告诉看看新闻knews,经其采访调查,需要正视的事实是我国幅员辽阔,比如海南和东北,冬季气温差别很大,不太可能就低温劳动保护制定全国统一的法律法规或是规章制度,但是国家可以出台关于低温津贴的指导性意见,再由相关省份根据自身实际情况进行细化,以此来制定地方性法规或规章制度。

2015年,国家卫计委、人社部等部委公布了修订后的《职业病危害因素分类目录》,其中,"低温"被列为职业病危害因素之一,这是因为劳动者长期在低温下工作,也容易诱发冻伤、糖尿病、心血管疾病等等。除了全国的统一规定外,上海等地在制定最低工资标准时,也提到了低温津贴,指出低温津贴不能是最低工资的组成部分,单位应按规定另行支付。

这说明对“低温津贴”的发放和“高温津贴”的发放一样,是有章可循的。不过耐人寻味的是,有些地方曾经有低温津贴的政策,却因种种原因被抹掉了。比如说,由于黑龙江省特殊的地理位置和气候条件,上世纪80年代末90年代初,原人事部批准黑龙江省设立了每人每月45元标准的御寒津贴,政策包括机关企事业单位。2006年,国家开展清理规范津贴工作,黑龙江的御寒津贴停止发放。也有一些地方的政策比较严苛,门槛高不可攀。比如,根据内蒙古自治区的相关规定,在零下25摄氏度以下的高寒天气连续作业4小时以上,可享受高寒岗位津贴支付标准,但执行中真正发放到位的情况也是少之又少。在被誉为"中国冷极"的根河市,人社局负责人告诉新华社记者,冬季一线环卫工人上下午连续工作时间一般2个多小时,尚未达到连续工作4小时的发放标准。北京、武汉多地的人社工作人员则表示,目前对高温津贴有规定,但对于低温津贴还没有明确规定。

这就尴尬了,近年来随着媒体的呼吁以及有关部门的推动,“高温津贴”的落实执行情况正变得越来越好,劳动者的权益也相应地得到了更多的保障,但是相比之下,“低温津贴”则要“低温”得多。

劳动法专家李华平告诉看看新闻knews记者,低温津贴不被重视的原因首先在于国家并未出台统一明确的政策,只是在最低工资规定中提及,用人单位津贴发放无据,监管部门执法无规。于是一些用人单位或抱着侥幸心理,或揣着明白装糊涂,于是不发津贴,或者以物质冲抵敷衍了之。再者,低温环境下的劳动者人数不如高温环境,因此难免就被忽视了,而相关劳动者对政策和细则也不甚了解,更别说拿起“法律武器”维权了。

在李华平看来,同样是劳动者保护政策,遭遇“冷热不均”是不公平的,出于对劳动者的保护,目前有必要出台像《防暑降温措施管理办法》类似规章制度,来完善对低温环境下劳动者的保护政策。

暂无列表